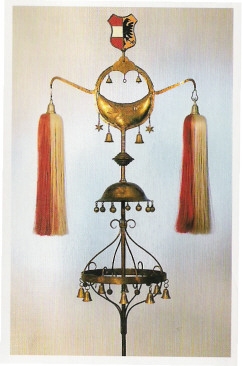

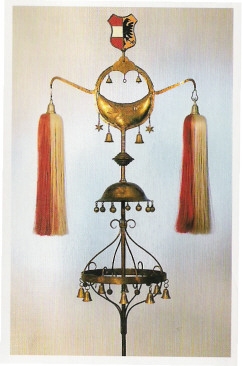

Der Schellenbaum

Seiner Herkunft nach

ist der Schellenbaum in den deutschen Heeren nicht als Instrument, sondern als

Siegestrophäe aufzufassen, die der Truppe bei besonderen Anlässen symbolhaft

als "Fahne der Musik" vorausgeführt wird. Er wurde daher auch nicht von

einem Hoboisten, sondern von einem Angehörigen der Truppe getragen.

Der Ursprung des Schellenbaumes,

dessen Name bei uns von den zahlreich angehängten Schellen abgeleitet

ist, liegt vermutlich in China, im "Chinesischen Schellenhut" (franz.

chapeau chinois). Er ist über Indien nach Kleinasien gekommen und fand bei

den Türken in den Musikgruppen der Janitscharen Aufnahme. Mit den

Schlaginstrumenten – Trommel, Becken – und dem Triangel ( dem Vorläufer der

Lyra) wurde er durch rhythmisches Schütteln zur taktbestimmenden,

charakteristischen Begleitung der melodieführenden Blasinstrumente. Die

Janitscharenmusik, auch "Türkische Musik" genannt, gelangte im 18.

Jahrhundert mit den Türkenkriegen in fast alle europäischen Heere. Preußen

stellte eine derartige Musikbesetzung zuerst in seinem Artillerie - Regiment

zusammen (1740). Sie bestand aus 16 "Mohren".

Der Schellenbaum hat seine äußere

Wesensmerkmale erst in den türkischen Heerscharen erhalten. Neben dem

Halbmond sind es hauptsächlich die gefärbten Rossschweife, die seine

türkische Abstammung unterstreichen. Sie sind von den Feldzeichen hoher

militärischer Würdenträger übernommen worden. Deshalb ist der Schellenbaum

auch als Mohammedsfahne" bekannt. Die Engländer sprechen vom turkish

crescent (= türkischer Halbmond), der Soldatenmund machte daraus jingling

johnnie". Bei den genannten Feldzeichen hingen die Rossschweife von einem

Halbmond herab, der über einer gleichartigen Kugel an einem tragenden Stab

befestigt war. Diese Zeichen wurden den Befehlshabern vorangetragen oder vor

ihren Zelten aufgestellt.

Die

Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan

standen sechs zu. Über die

Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:

"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige

Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der

General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu

helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,

ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:

"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken

fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den

Sieg." Der Schellenbaum wurde von

einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer

Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge

1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur

Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur

Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem

Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren

Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des

vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch

verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit

zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden

Bestimmungen vom 27.01.1902.

Die

Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan

standen sechs zu. Über die

Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:

"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige

Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der

General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu

helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,

ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:

"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken

fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den

Sieg." Der Schellenbaum wurde von

einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer

Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge

1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur

Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur

Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem

Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren

Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des

vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch

verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit

zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden

Bestimmungen vom 27.01.1902.

Letzte Aktualisierung:

06.01.10

Michael Pohl

Die

Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan

standen sechs zu. Über die

Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:

"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige

Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der

General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu

helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,

ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:

"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken

fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den

Sieg." Der Schellenbaum wurde von

einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer

Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge

1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur

Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur

Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem

Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren

Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des

vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch

verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit

zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden

Bestimmungen vom 27.01.1902.

Die

Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan

standen sechs zu. Über die

Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:

"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige

Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der

General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu

helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,

ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:

"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken

fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den

Sieg." Der Schellenbaum wurde von

einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer

Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge

1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur

Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur

Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem

Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren

Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des

vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch

verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit

zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden

Bestimmungen vom 27.01.1902.